Convegni e workshops

DISTANCES 2

Ageing Society in Italy and Japan: A Multidisciplinary Workshop

ONLINE EVENT November 12-13 2021

Concept

The global emergency due to the COVID-19 pandemics strongly impacted on the perception and management of distances. Social, economic, logistic and psychological consequences of distancing procedures affected many aspects of our life and interactions, allowing rethinking and reshaping spaces both physical and virtual, and involving new forms of theoretical and practical thoughts and studies. Within this scenario, the dynamic interplay between physical and virtual distances has assumed new forms, forcing innovative cross-disciplinary attitudes as well as the design of new perspectives for future research.

The workshop focusses on Japan and Italy, and combines multidisciplinary research to discuss the notion of distance, along the line traced by a previous event held in 2020. This second meeting has been organized in cooperation with the Research Center for Advanced Science and Technology (RCast) of the University of Tokyo (the 8th cross-disciplinary workshop in their series). As before, scholars and experts from different disciplines will share their knowledge on the common discussion platform of how the perception of distance is addressing new research trends in scientific and humanistic studies.

Convegni e workshops

Kitashirakawa EFEO Salon – Final Workshop

Aspects of Lived Religion in Late Medieval and Early Modern Japan

November 13 2021 10:00 – 17:00 JST

The French School of Asian Studies (EFEO), the Italian School of East Asian Studies (ISEAS), and the Institute for Research in Humanities (Kyoto University) are organizing a workshop to conclude the Kitashirakawa EFEO Salon, a series of lectures on Japanese religions held from 2018 to 2020.

The workshop will take place on-site, at the EFEO Kyoto center, and online via Zoom on November 13 (from 10 AM JST). The eight talks, seven in English and one in Japanese, aim at uncovering aspects of “lived religion” (or religion in practice) in late medieval & early modern Japan (16th to 19th c.) using innovative approaches and/or neglected primary sources. The speakers cover different religious traditions (Zen, Pure Land, Shingon, Shugendo, “folk” beliefs, and Christianity). The Cahiers d’Extrême-Asie will publish a special issue based on the contributions presented during the workshop.

Prior registration, on-site or online, is required.

Please send an email to

Due to the sanitary situation, the on-site participation will be limited to 20 people.

Convegni e workshops

READING DANTE IN EAST ASIA

LEGGERE DANTE IN ASIA ORIENTALE

ONLINE SYMPOSIUM

October 25 2021 16:00 – 20:00 JST

Nei secoli moderni l’opera di Dante ha seguito sentieri originali e di grande interesse che si estendono ben oltre i confini dei contesti europei. In Asia Orientale, ad esempio, è stata fonte di ispirazione e ricerca intellettuale, producendo un’ampia varietà di traduzioni e studi ed esercitando influenze rilevanti su letterati, pensatori e artisti. La ricchezza di tale produzione ha spesso travalicato i confini degli studi di italianistica per diventare patrimonio di tutti. L’evento si propone di offrire un panorama di questo importante fenomeno culturale e di percorrere le tracce della ricezione di Dante in Cina, Corea e Giappone attraverso prospettive generali e casi specifici, per contribuire a delinearne la fortuna globale nell’occasione dei settecento anni dalla morte.

In the modern period Dante’s work has followed original paths that have reached far beyond the boundaries of European contexts in a variety of interesting patterns. In East Asia, for example, it has been a source of inspiration and a stimulus for intellectual research, giving way to a multiplicity of translations and studies, and influencing writers, thinkers, and artists. In many cases, the range of this influence did not remain restricted to the field of Italian studies proper, but became a common asset for any cultivated person. This event will provide an overview of this important cultural trend tracing Dante’s reception in China, Korea, and Japan. Through general surveys or the analysis of specific cases, it will contribute to the appreciation of Dante’s global popularity seven hundred years after his death.

Non è necessario registrarsi. Per accedere all’evento su Zoom cliccare qui. L’accesso dalla sala d’attesa sarà possibile circa cinque minuti prima dell’inizio.

No registration required. To access the Zoom meeting click here. Access will be allowed from the waiting room about five minutes in advance.

L’incontro sarà condotto in italiano. Solo due interventi saranno in lingua inglese.

Italian will be used for most presentations.

Convegni e workshops

日本における信仰と「知」のはざま - 中世・近世・近代を中心に - 北白川 EFEO Salon 2019-2020

京坂キリシタン事件の主要人物ー入信の動機と宗教活動を中心に

宮崎ふみ子(恵泉女学園大学・名誉教授)

2020年11月27日 18:00 - 19:30

Zoomにて配信(完全予約制)

文政10年(1827)大坂東町奉行所は、表向き稲荷明神を祀りながら密かに切支丹の「天帝」を信仰する女性祈祷師を逮捕した。奉行所は京坂地域での捜査と関係者数十名の尋問で、さらに4名の天帝信奉者を逮捕し、既に死亡していた彼らの師匠も特定した。また切支丹関連の禁書を所持する医師1名も摘発した。幕府は彼らを切支丹と認定し、引廻し・磔刑に処した。百数十年前に姿を消したはずの切支丹が国の中心部で発見されたこの事件は人々に衝撃を与えた。

キリスト教に基づく先祖の信仰や儀礼を密かに継承する人々が九州の一部に存在したことは、現在よく知られている。しかしこの事件の被疑者たちの供述をみる限り、彼らがその影響を受けた可能性は低い。彼らはどのようにして切支丹を知り、どのような切支丹観念を抱き、なぜ入信したのだろうか。本報告はこの事件の概要を紹介したうえで、被疑者の入信の動機、切支丹認識、宗教的行為などを明らかにし、そこにみられる社会的立場、教育的背景、ジェンダーの差異によるバリエーションについて考察する。

コロナウィルス感染防止のため、Zoomのみの開催となりました。

11/26までに下記へ必ずお申し込みください。予約なしの参加はできません。

予約申込み → efeo.kyoto@gmail.com

Convegni e workshops

DISTANCES IN THE COVID-19 ERA

Ageing Society in Italy and Japan: A Multidisciplinary Workshop

13 - 14 novembre 2020

ONLINE EVENT November 13-14 2020

Concept

In the past decade, the crucial issue of the dynamic social and economic impact of an aging society (namely, the increase in longevity versus the fall in fertility in a population) has been the so-called digital divide, or the uneven distribution in the access to, use of, or impact of Information and Communication Technologies (ICT) . Most research on this topic has addressed reducing the intergenerational gap, influencing the growth of educational programs for the elderly and the production of dedicated user interfaces. However, the recent global Covid-19 pandemic has shown an acceleration in the reduction of the digital divide, allowing for the mitigation of imposed physical distances through an increase in the use of ICT. Within this scenario, the dynamic interplay between physical and virtual distances has assumed new forms, forcing innovative cross-disciplinary attitudes to develop as well as the design of new perspectives for the future of research. This workshop, which focuses on Japan and Italy, the two countries that top the list of aging populations, combines multidisciplinary research to discuss the notion of distance due to the recent experience of the pandemic. The workshop gathers scholars and experts from different disciplines and aims to converge their knowledge on the common discussion platform of how the perception of distance is addressing new research trends in scientific and humanistic studies.

Supported by

Under the patronage of

Convegni e workshops

日本における信仰と「知」のはざま - 中世・近世・近代を中心に - 北白川 EFEO Salon 2019-2020

湯殿山信仰に登場する身体とモノ

アンドレア・カスティリョーニ (名古屋市立大学・講師)

2020年10月30日 18:00 - 19:30

会場参加人数10名 Zoomにて同時配信(完全予約制)

出羽三山(山形県)は、近世修験道の代表的な地域の一つである。この山は、羽黒・湯殿・月山という聖なる三山からなり、なかでも湯殿山は奥の院である。今回は、江戸時代の湯殿山信仰に関して、三つの面から分析する。一つ目は、湯殿山の高名な行人のミイラ(即身仏)とそれらに関する全身舎利信仰のことである。二つ目は、湯殿山の板碑とそれらを験力するための修行である。三つ目は、湯殿山の巡礼者が使用していた行屋という建物に関する儀礼と意味である。これらを軸に、即身仏・板碑・行屋という聖なる身体とモノを検討し、江戸時代の湯殿山信仰の伝播について考え、山岳信仰の教義・実践に関する人間とモノの作用(エージェンシー)の出現をひもとく。同時に、日本の聖なる山に於ける秘密のメカニズムも明らかにする。これにより、湯殿山が語られることを禁じられた修行の山だったにもかかわらず、その神秘的な沈黙と湯殿山の神々を顕在化させるために独特な信仰の形が出現する。江戸時代には湯殿山の神は流行神となり、湯殿山信仰が広く流布する経緯について言及する。

使用言語: 日本語

講演会場での聴講は最大10名までとなります(研究者・学生優先)。

参加をご希望の方は、会場・Zoomのどちらかをお選びいただき、10/29までに下記へ必ずお申し込みください。予約なしの参加はできません。

予約申込み → efeo.kyoto@gmail.com

Convegni e workshops

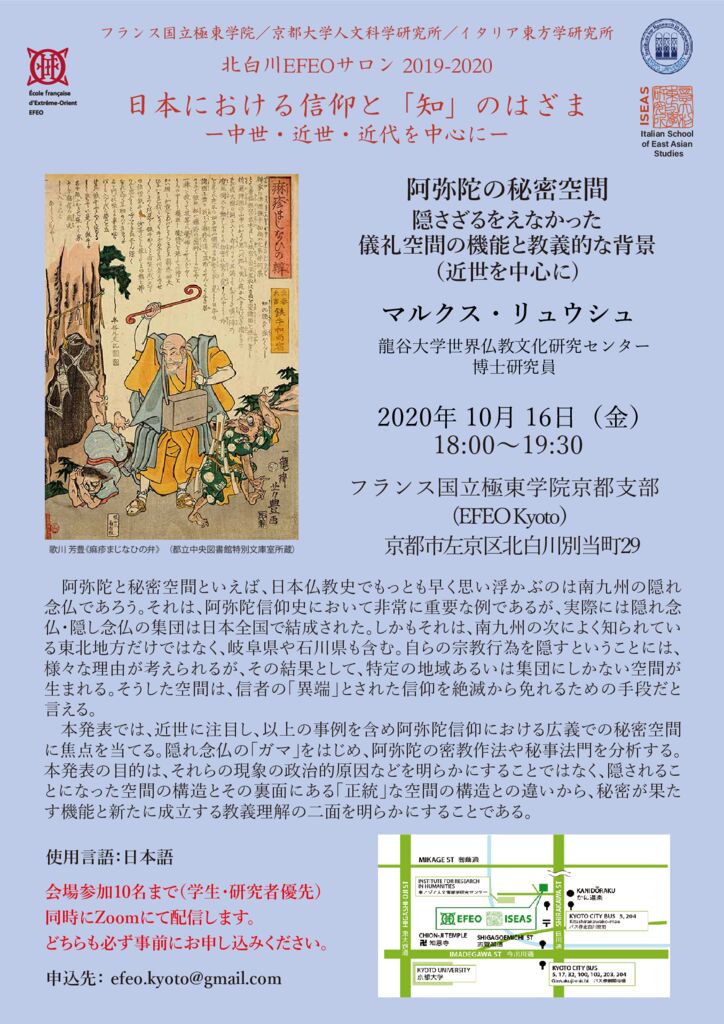

日本における信仰と「知」のはざま - 中世・近世・近代を中心に - 北白川 EFEO Salon 2019-2020

阿弥陀の秘密空間ー隠さざるをえなかった儀礼空間の機能と教義的な背景 (近世を中心に)

マルクス・リュウシュ

2020年10月16日 18:00 - 19:30

会場参加人数10名 Zoomにて同時配信(完全予約制)

阿弥陀と秘密空間といえば、日本仏教史でもっとも早く思い浮かぶのは南九州の隠れ念仏であろう。それは、阿弥陀信仰史において非常に重要な例であるが、実際には隠れ念仏・隠し念仏の集団は日本全国で結成された。しかもそれは、南九州の次によく知られている東北地方だけではなく、岐阜県や石川県も含む。自らの宗教行為を隠すということには、様々な理由が考えられるが、その結果として、特定の地域あるいは集団にしかない空間が生まれる。そうした空間は、信者の「異端」とされた信仰を絶滅から免れるための手段だと言える。

本発表では、近世に注目し、以上の事例を含め阿弥陀信仰における広義での秘密空間に焦点を当てる。隠れ念仏の「ガマ」をはじめ、阿弥陀の密教作法や秘事法門を分析する。本発表の目的は、それらの現象の政治的原因などを明らかにすることではなく、隠されることになった空間の構造とその裏面にある「正統」な空間の構造との違いから、秘密が果たす機能と新たに成立する教義理解の二面を明らかにすることである。

使用言語: 日本語

講演会場での聴講は最大10名までとなります(研究者・学生優先)。

参加をご希望の方は、会場・Zoomのどちらかをお選びいただき、10/15までに下記へ必ずお申し込みください。予約なしの参加はできません。

予約申込み → efeo.kyoto@gmail.com

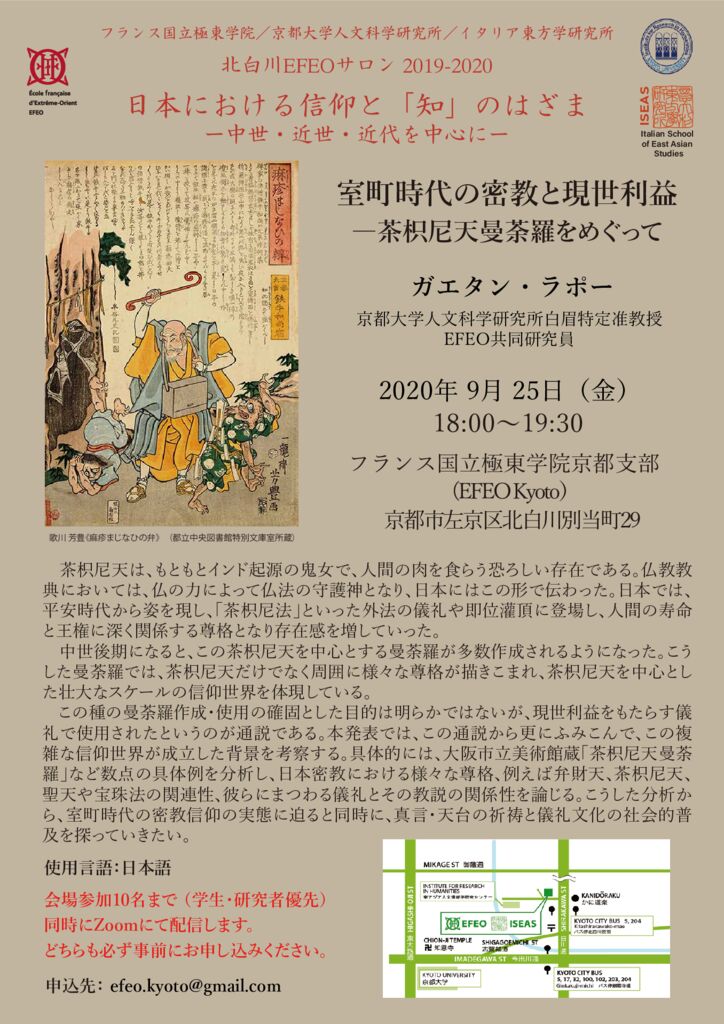

Convegni e workshops

日本における信仰と「知」のはざま - 中世・近世・近代を中心に - 北白川 EFEO Salon 2019-2020

室町時代の密教と現世利益 ―茶枳尼天曼荼羅をめぐって

ガエタン・ラポー (京都大学人文科学研究所白眉特定准教授/EFEO共同研究員)

2020年9月25日 18:00 - 19:30

会場参加人数10名 Zoomにて同時配信(完全予約制)

茶枳尼天は、もともとインド起源の鬼女で、人間の肉を食らう恐ろしい存在である。仏教教典においては、仏の力によって仏法の守護神となり、日本にはこの形で伝わった。日本では、平安時代から姿を現し、「茶枳尼法」といった外法の儀礼や即位灌頂に登場し、人間の寿命と王権に深く関係する尊格となり存在感を増していった。中世後期になると、この茶枳尼天を中心とする曼荼羅が多数作成されるようになった。こうした曼荼羅では、茶枳尼天だけでなく周囲に様々な尊格が描きこまれ、茶枳尼天を中心とした壮大なスケールの信仰世界を体現している。

この種の曼荼羅作成・使用の確固とした目的は明らかではないが、現世利益をもたらす儀礼で使用されたというのが通説である。本発表では、この通説から更にふみこんで、この複雑な信仰世界が成立した背景を考察する。具体的には、大阪市立美術館蔵「茶枳尼天曼荼羅」など数点の具体例を分析し、日本密教における様々な尊格、例えば弁財天、茶枳尼天、聖天や宝珠法の関連性、彼らにまつわる儀礼とその教説の関係性を論じる。こうした分析から、室町時代の密教信仰の実態に迫ると同時に、真言・天台の祈祷と儀礼文化の社会的普及を探っていきたい。

使用言語: 日本語

講演会場での聴講は最大10名までとなります(研究者・学生優先)。

参加をご希望の方は、会場・Zoomのどちらかをお選びいただき、9/24までに下記へ必ずお申し込みください。予約なしの参加はできません。

予約申込み → efeo.kyoto@gmail.com

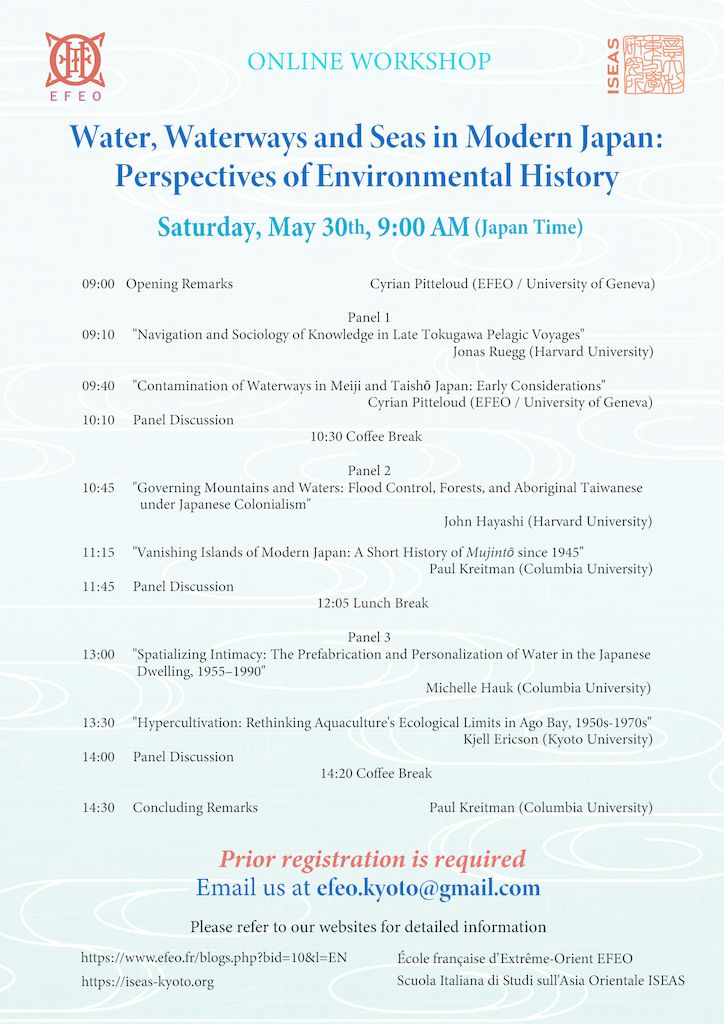

Convegni e workshops

Water, Waterways and Seas in Modern Japan

Perspectives of Environmental History

May 30th, 2020 9:00

Prior registration is required → efeo.kyoto@gmail.com

Focusing on Japan from the 19th century onwards, this workshop investigates some issues related to water in its various forms. Rivers, rainfalls and seas encompass their own changing ecologies. Depending on one’s perspective, water can either be seen as a hydrological threat or as a vital element for everyday life and a benefit for agriculture. Water can provide a way to move away the wastes produced by industry but it can also serve as a channel bringing in and spreading unwanted pollution. Waterways and oceans produce frontiers that can hinder or enhance the exchanges between societies. In the same way, natural currents shape the flows of goods and people. The Meiji period deeply changed the Japanese society, marked an increase in the exploitation of natural resources and strengthened the industrialization process. These dynamics went on during the Taishō and Shōwa eras, with their own specificity, as this timeframe saw the building, the expansion and the collapse of the Japanese empire. Through a few case studies, this workshop aims at providing a better understanding of the changes and continuities in Japanese history throughout the Modern period from the perspective of water.

Convegni e workshops

日本における信仰と「知」のはざま - 中世・近世・近代を中心に - 北白川 EFEO Salon 2019-2020

キリシタン布教における理性と信仰

平岡隆二(京都大学人文科学研究所・准教授)

2020年2月21日 18:00 - 19:30

Italian School of East Asian Studies

西洋の科学知識がはじめて伝来したのはキリシタン時代(1549-c.1650)のことだった。特に九州に設置されたイエズス会の神学校(コレジオ)では正式な教育課程の一環として西洋の宇宙論(コスモロジー)がくわしく教授された。また宣教師らがそうした宇宙論知識を日本人に頻繁に紹介していたことも、彼らの手紙や報告、またキリシタン版をはじめとする出版物に多数見いだすことができる。

本報告では、それらの「科学」知識は、彼らが伝道しようとした「宗教」的な知識と分かちがたく結びついていたことを、具体的な史料をあげつつ考察したい。具体的には、その積極的な援用は、教義説明のとくに最初期において、キリスト教的創造神の存在を日本人に確実に証明し、それを足掛かりに他の教義へと展開して洗礼へといたる、という包括的な伝道図式の第一段階に位置づけられていたことを明らかにする。またその作業をつうじて、前近代における自然観や世界認識のあり方、その東西文化における違いや共通点など、より大きな問題群について考えるための手がかりをさぐりたい。